【感想・考察】村上春樹 アフターダーク/村上春樹が世界と関わりを持つようになってきた?

前回といってもしばらく前にスプートニクの恋人について書きましたが今みると中々トンチンカンなことばかり書いている気がしますね。

発表順に村上小説を読んでいると言いましたが、海辺のカフカだけは以前読んだことがあったので飛ばしてまた別の機会に書こうと思います。

ちなみに過去作についてのネタバレを含みます。

まず今作についてざっとまとめると、

あたりがこれまでの村上作品と比較すると目立った特徴でしょうか。

初期の村上作品から読み続けてきた読者の方ほど、本作における設定や作風は斬新で挑戦的に感じられたんじゃないかと思います。

これまでの主人公は大体20~30代の青年で、バーで酒飲んだり恋人を捜しに旅に出たりという物語が多く、それが村上春樹的でもあったのですが、なんとなく前作海辺のカフカあたりでテイストがガラッと変わってきましたね。今作もこれまでとは違ったちょっと異質に感じらる作品で、村上春樹どうした?ってなったファンもいらっしゃったんじゃないでしょうか。

これまでの村上作品は、3作目の「羊をめぐる冒険」の中にある台詞を借りるなら「内輪だけのパーティ」、いわば主人公が自分自身と向き合って自分を見つけていく物語だったようにも思えます。おそらく村上氏の自殺してしまったという友人に対する弔いや、どこか作者自身の傷を癒すという回復行為でもあったようにも感じる私小説的な物語でもあったのが、これまでの集大成とも言える「ねじまき鳥クロニクル」で一つの区切りがついたのか、海辺のカフカあたりからはより物語にエンターテインメント性を持たせてみたり、割かし自由な、新しい作風に挑んでいっているようにも感じられます。

何より印象的なのは、海辺のカフカのホシノくんや、今作のコオロギのように、主人公の内輪のパーティーとは外側の無関係だった人々によって主人公が救われていくという、誰かは分からないけど世界のどこかで誰かが自分を生かしてくれている、助けられているという、世界との関わりが強まっているなと感じられる点です。

「村上春樹、河合隼雄に会いにいく」で語られていたように、

コミットメントというのは何かというと、人と人の関わり合いだと思うのだけれど、これまでにあるような、「あなたのいっていることはわかるわかる、じゃ、手をつなごう」というのではなくて、「井戸」を掘って掘って掘っていくと、そこでまったくつながるはずのない壁を越えてつながる、というコミットメントのありように、ぼくは非常に惹かれたと思うのです。

※村上小説における「井戸」はラテン語で「無意識」を指す「イド」のことと思われる。

人と人との関わりの中で、全く繋がるはずのなかったところで自分が救われたりする。カオルとの出会いや本作における終盤のコオロギとの会話などはまさに上記のコミットメントに当たるのではないかと思いました。

初期の作品は日本の文学界だったりが嫌で一人で好きに小説を書いていた、と村上氏自身語っているように、コミットメントと反対のディタッチメント的な部分が見られたような気もするけど、この河合氏との対談でもあるように、「ねじまき鳥クロニクル」あたりを境に、コミットメントの重きを置く作風になっているのではないかと感じた次第でありました。

色々気になった点や考察はまた別に上げたいと思います。では。

【進撃の巨人】壁と巨人が表現するものは人の深層心理か?

アニメもファイナルシーズン後期でいいとこをやってるので、改めて読み直してみたんですけど、伏線回収の巧みさとか演出の上手さとかそういうことはもうあらゆるところで言われ尽くしていると思うので、ちょっとこの漫画における文学的秀逸性について考察してみたいと思いますね。

最近興味深い本を何冊か読んだのでそれらを紹介しつつまとめていきます。

※ネタバレ有

少年漫画と文学性っていうと相反するもののようにも思うんですけど、やっぱり味のある漫画は文学性が高いんですよね。ジャンプとかのストレートな少年漫画に慣れ親しんできた身としては、大人になってから読むと進撃の巨人はその味が逆に新鮮で読みごたえがありますよね。

そもそも文学性とはなんだって話になるとまたややこしくなりそうですけど、ここでは比喩の上手さとでもしておきましょうか。実際のところ台詞回しなんかも中々渋くて小説チックなところも確かにあるんですけどね。

あくまで今回触れるのはいわゆる「メタファー」ですね。

この漫画に深みと奥行きをもたらしているのは、まず「巨人」と「壁」という象徴性=メタファー性が高いものを題材として使っていることが挙げられるのではないかと思います。

つまり海賊だとか忍者とか特定の何かその漫画固有のものではなく、広く記号的な交換可能な象徴としてあるから読者も想像を膨らませやすいというか。

決してワンピースやナルトをディスってるわけではなくあくまで漫画としての方向性の違いです。ワンピースもナルトも楽しく読んでます。

では進撃の巨人における「巨人」と「壁」の象徴性とは何なのか詳しく見ていきましょう。

1.巨人

進撃の巨人の魅力の一つとして語られるのが、巨人の「得体のしれない気持ち悪さ」でしょうか。

進撃の巨人に登場する無垢の巨人たちは、諌山先生がネットカフェでバイトをしていた時に絡まれた酔っ払いがモデルになっているそうで、意思の疎通ができない恐怖という原体験が根底にあるそうです。

そこからあの何ともいえない巨人のリアリティある怖さを描くセンスはさすがですね。

しかし我々は何故無垢の巨人たちに気持ち悪さを感じるのでしょう。

それはあの巨人たちが紛れもない我々自身の隠された無意識的な暴力性、本能的な攻撃性、といったものを表現した姿だからではないでしょうか。

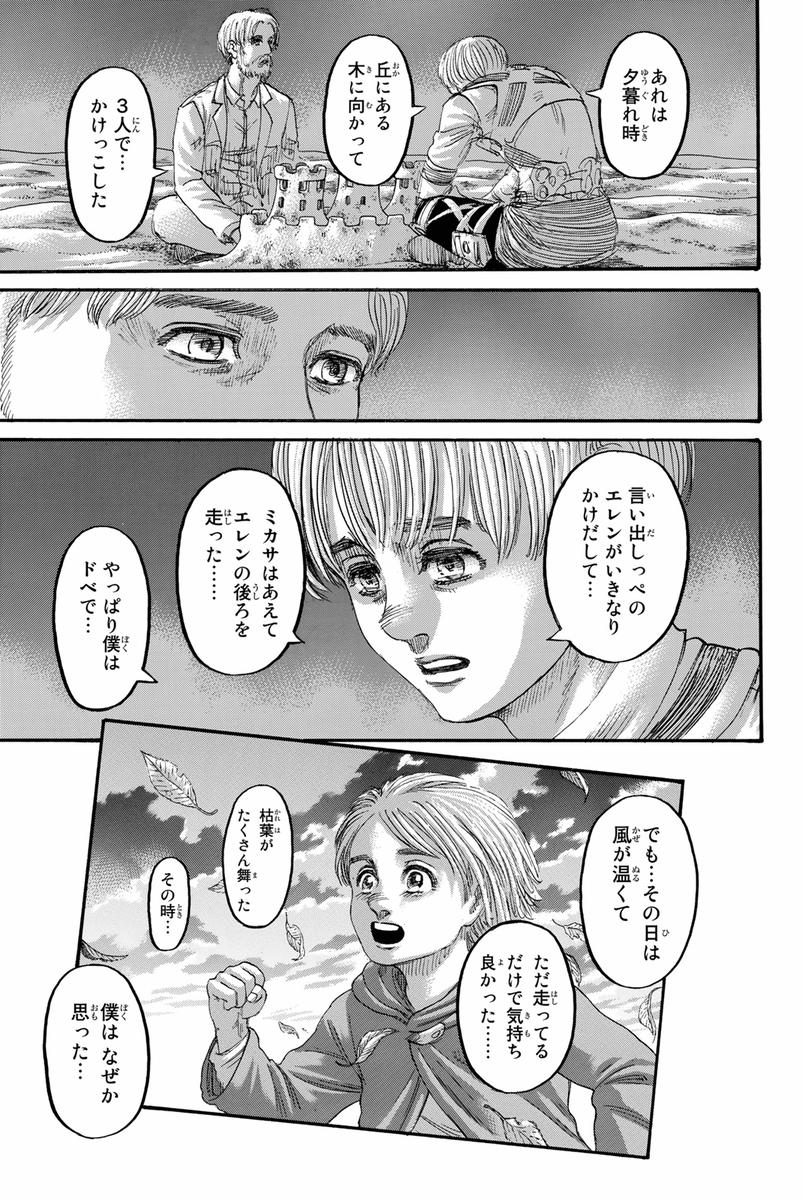

出典:進撃の巨人 22巻

巨人の正体は人間自身(正確にはユミルの民ですが)と判明して、まぁやっぱりな、と感じた読者も多いのではないでしょうか。

フォルムからしてどことなくその辺にいそうな人たちがそのまま大きくなったような雰囲気を醸し出していたし、巨人の正体に関しては驚きの事実というより、どこかしっくりくるものもあったのではないかと思います。

目の前の人間手当たり次第襲って喰らいつく本能むき出しの恐怖と気持ち悪さ、それを両立させた象徴としての巨人の造形は秀逸だと思いますが、「巨人と壁」、そこにはさらに密接なつながりが見てとれます。

2.壁

進撃の巨人における重要なキーワード、それが「壁」です。

壁は色々な創作にも出てくるし、その漠然とした象徴性によって様々な要素のメタファーとして成り得ますよね。

「壁」が出てくる作品としての有名どころは小説なら村上春樹の「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」や米国のドラマ「ゲームオブスローンズ」あたりでしょうか。

こういった作品から影響を受けたり与えたりしているとかしていないとか、そこはよく分かりませんが、進撃の巨人における壁も、様々な物事の比喩であると考えながら読むことができます(諌山先生がどこまで意図して描かれているのかは分かりませんが)。

では、壁とは何か、それは文字通り「境界」です。

ただ単に巨人の住む壁外と人類領域の壁内を区切る境界という漫画上の設定だけとどまらず、あらゆる意味での境界として読者が想像を巡らせることができるような象徴性のある存在としの漫画を描写していることがこの作品の卓越した文学性たる所以です。

人間はあらゆるものに境界を作りますよね、自分と他人、敵と味方、国と国、・・・というように、境界は我々が生きていく上で必ず発生する概念のようなものです。

この壁についてはユダヤ人収容区の象徴とか、ベルリンの壁とか、人によってはそんな見方もあるかもしれませんが、私の考える進撃の巨人においてこの壁が様々な物事のメタファーとして機能している例をいくつか見ていきましょう。

・では壁が表現しているものは何か、まず一つは我々自身の意識であり肉体、でしょうか。

我々人間に関わらず多くの生物は時に他者から身を守るために意識(心)に壁を作ります。この壁の薄い厚いに個人差はありますが誰しも壁は作るものです。

そして他者から身を守る鎧としての物理的な壁、つまり肉体ですね。

我々の意識も肉体も、他者から身を守るための壁にもなれば時には攻撃する武器にもなります。

我々に備わった自己防衛機能を、「普段は壁を作って守ってるけど、壁を破ろうとして攻撃してきたら超大型巨人が出てきてやり返すよ」、と盾にも矛にもなり得る最強の武器として「壁」を表現したのは、漫画的な伏線回収としても秀逸であると同時にその比喩性としてもまた優れているとは思いませんか?

ちなみに我々人間の壁とも言える「皮膚」と「心」について興味深い説が論じられている面白い文献があるのでよければご参考を。

・次に壁が表現するものとして、我々を縛る常識やしがらみ、社会的規制など、見えない形で我々の行動を制限しているもの、それを壁として表現しているとも言えるのではないでしょうか。

主人公のエレンは壁の中で平和であることを当たり前と思って暮らしいる人々を時に「家畜」とまで罵って軽蔑しています。

これは物理的に行動を制限されていることへの反発でもあり、心理的束縛に対する反発でもあります。

誰しも子供の頃は親や学校、地域社会などから行動を制限されていたところから自由になりたいと感じたり、大人になったらなったで様々なしがらみや責任、慣習から解き放たれたいと感じるものではないでしょうか。

でも結局誰しも生まれた時から自分自身の「壁」に囲まれてるんですよね。

出典:進撃の巨人 33巻

この漫画は誰もが持っている「壁」から自由になろうとする抗いの物語でもあり、自分を縛る制限を破りたいのは生き物としての本能的欲求であり、ただ「やりたかったから」。

出典:進撃の巨人 34巻

エレンが起こした行為のその究極的な部分には意思決定論も絡んでいるのではないかと思いますが、意思決定論に関する面白い文献を読んだので、そこに関してはまた別に後日掘り下げたいと思います。

ただ誰しも大人でも子供でも、自分たちを取り巻いたうっとおしい壁=社会的抑圧を取っ払いたいという根源的な願望を体現したのが壁の崩壊からの世界の破滅であり、多かれ少なかれ誰もが内に秘めた破壊衝動でもあるのです。

ではこの壁に秘められた破壊衝動と巨人の象徴とする暴力性について、さらに掘り下げてみたいと思います。

3.人の無意識領域と暴力性 ー壁と巨人の象徴するものについてー

いくつか別の記事にも挙げたように、最近「ユング心理学」に興味を持って色々読んでいるんですけど、狙ってなのか偶々なのか、この「進撃の巨人」はユング心理学を彷彿とさせるところが多々あります。

ユング心理学っていうと何ぞや、という方も多いと思いますが、心理学は心理学でも人の心を読みとるとか他人を上手にコントロールするとか、そういったテクニック的なものではなく、すごくざっくり言うと人間の深層心理について研究した学問です。

つまり巨人は我々人間の内なる暴力性、壁は心の境界などを象徴している、と先にも述べてきたたように、深層心理的要素を反映したメタファーしての属性が強いのがユング心理学らしいということですね。

ユング心理学的に創作物を解説した、触りとして面白い本として日本におけるユング心理学の大家、故河合隼雄先生の著書があるので紹介しておきます。

漫画やアニメを見る際にもこれまでと違った楽しみ方ができる世界観を広げてくれた本です。

この本の中で推薦されている本の中に「道化の民俗学」という古い論文があるんですが、「道化」に関してもユング心理学と浅からぬ繋がりがあり、これが様々な創作を読み解く上での知識を与えてくれたので、紹介しつつここから抜粋しつつ進めていきます。

少々話が逸れますが、この本で言われている趣旨を引用すると道化の役割とは、単なる娯楽の対象としてのピエロではなく、

- 道化の役割は日常性を破壊することにより我々を中間地点に導くことにある。

- 二つの世界のつなぎ目の役を果たしている。

- 「王権」を剥奪し、豊穣をもたらす存在である。

- 凶事・災害・悪のイメージを吸収し、中心から外縁に持ち去る。

- 生贄山羊的性質

- 新しい想像力の回路の形成のために世界を構築しなおす。

本書では道化=トリックスター=ピカロ(アンチヒーロー)として論が展開されていますが、こうしてみると、エレン(調査兵団)は物語において道化的役割を持つといって良さそうです。

近年正統派ヒーローよりアンチヒーローを主人公とした作品が多いのも、「常識や慣習を打ち破り新たな世界を作り出す存在」であることが一因であるようにも思います。

道化は日常世界からそれを越えた、人間のノーマルな意識の識閾の彼方(すなわち我らの内なる「自然」ということになろうか)に投ぜられた文化の自立探知機のごときものである。

引用:「道化の民俗学」

ユング心理学では我々の普段意識している領域、意識上に上らない無意識領域、そして個人の経験を越えた人類共通の先天的な領域ともいえる集合的無意識の三つの領域に分ける考え方がありますが、パラディ島の三重の壁は、我々の心の領域を表しているようにも思えます。

- 一番手前のウォール・シーナは人類の活動範囲としての理性の領域である意識的領域

- 中間に位置するウォール・ローゼは得体のしれない化け物である巨人(我々のうちなる暴力性)が潜む無意識領域

- そして真の世界との境界であるウォール・マリア

こんな見方もできるんではないでしょうか。

三重の壁は脳の髄膜を表しているという見方もまたありそうなんですがそれはちょっと趣旨がずれてきそうなのでまた今度。

つまり壁の外に出ていき探索を行う調査兵団は、この物語としてもパラディ島と外の世界を結びつけ、新たな地点へと物語を導く道化的存在と言えそうですが、ユング心理学上でいうと、意識的領域から無意識的領域に潜行し、深層心理を暴き出す過程も表現しているのですね。

人間の心の中の、魂の領域に近づくということは、すごい暴風雨圏というか暴力の世界にも直面していかねばならないということです。

引用:「こころの読書教室」

巨人との壮絶な血みどろの戦いに身を投じる調査兵団はまさに深層心理の中の暴風圏に突入することそのもの。本当の意味で自分を知るということは、人間の持つ暴力性と向き合わなければならないということを意味するのですね。

そして面白いのは心の外界(意識)と内界(無意識)が双方向的に呼応していること。基本的には心の外界と内界は閉じらているけど、まれにふっと開かれて意識の世界が無意識の世界に侵食されることがある。例えば正夢の形をとったりすることもあるし、悪いケースだと統合失調症になるとか。

ライナーとベルトルトが壁を破壊して意識的領域を巨人で侵食してしまったのはそういうことを表しているととれるかもしれません。

そしてライナー達にとっても壁の内側深くに潜っていくことは心の深層領域に踏み込んでいくことを意味する。文字通り彼ははそれで精神分裂しちゃってますからね。

出典:進撃の巨人 19巻

しかし、心の奥底まで掘って掘り進んでいく、それこそが真に自己を実現するということに繋がっていくのではないかというのがここでの趣旨です。

4.エレンの自己実現とは

「井戸」を掘って掘って掘っていくと、そこでまったくつながるはずのない壁を越えてつながる、というコミットメントのありように、ぼくは非常に惹かれたのだと思うのです。

村上春樹の小説にしばしば登場する「井戸」ですが、これはラテン語における「それ」の意味で、「それ」とは人間の無意識の部分をフロイトがそれを表現したことに始まるものといっていいでしょう。

結局人間も動物である以上戦い続けるのは自然の摂理のようなところもあるけど、エレンにしてもライナーにしても、井戸=無意識を掘って掘り進んだ結果、繋がるはずのなかった世界が繋がってやっと理解し合える立場になったといえるでしょう。

そして自己実現とは何か。

ユングにとって、自分の無意識の世界にあるものがだんだん実現され、それを生きることが自分の一生だったと言うのですね。

自己実現というのは、セルフ・リアライゼーションというのですが、これは面白い言葉で、一般的にいうと、リアライズは「理解する、知る」という意味もあるんですね。<中略>実際に言いますと、自己実現というのはなろうことなら、したくないようなことが多いのです。<中略>

ちょっと言い方を変えると、主人公がいかに「あれ」とつきあったかという話です。

その、馬鹿ばっかりしている、それが自己実現だというのがすごく大事なことなんです。引用:こころの読書教室

自己実現といえば、普通を夢を叶えるとか目標を達成するとかいう意味で捉える方が多いのではないでしょうか。しかし、人間の深層心理という観点で考えると、実際にはやりたくもないような馬鹿なことばかりやって、それが何を意味していたのか気づくこと、それが人生だと言うのです。

エレンの人生ってまさにそんな感じですよね。母親を目の前で巨人に食われ、血反吐を吐いて巨人と戦い、その先に知った真実といえば自分達は世界に忌み嫌われ今にも滅ぼされようとしていること。

そして最終的には世界の大半を踏みつぶした最悪の殺戮者として歴史に名を遺すであろうことを考えるとこんなひどい人生もまぁないんじゃないかという気もしてきます。

一見すると幸せとは程遠い上に、それらが全て自分が仕組んでいたことだと進撃の能力と始祖の力によって知ることになる。

これこそ上述の「セルフ・リアライゼーション」に当たることではないでしょうか。

ただ壁の外に出て自由に冒険したかっただけなのに、馬鹿みたいな茨の道を歩んでやりたくもないようなことばかりやっている。

挙句子供の頃の夢はガッカリするような現実。

出典:進撃の巨人 33巻

でもこれって、私たちの人生もまた同じようなもので、子供から大人に成長する縮図みたいなものです。

子供の頃の想像や期待って、裏切られることが大体じゃないですか?

俺は夢も目標も全部叶えて最高の人生を生きた!っていう人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、往々にして人生は挫折の連続ではないかと思います。

じゃあ人生の意味って何なのっていうのは、結局これなんですよね。

出典:進撃の巨人 34巻

増えるために必要でもないけど、それに気づくこと。

それもまたセルフ・リアライゼーションなのではないでしょうか。

幸せはただそこにあって、それに幸せを感じる心があるかないか。

すごくありきたりなような気もするけど、結局答えはそれでしかないのだと思います。

言葉だけでいうと綺麗ごとのようにも感じるけど、頭で考えるのではなく、体の感覚として幸福感は確かにある。

肉体と脳は連動しているので、頭だけではなく体で体感して初めて納得できるものだと思います。

かけっこをしていた時の風の温さやキャッチボールのボールの感触。

体で触れられる感覚としてこれらを伝えようとしたアルミンとジークの対話は、諌山氏がなんとかそれを伝えようと絞り出した描写のようにも感じました。

※ここに書いたことは私のただの見解であり進撃の巨人に関する正しい情報ではありません。勝手な考察や感想を述べてご無礼をお許しください。

【感想・紹介】最近読んだKindle日替わりセール本まとめ/自給自足・人相・村西とおる・話し方

今回もジャンルもテーマもバラバラだが、ここ数カ月の間Amazon kindle日替わりセールで積読していた本をまとめさせていただく。

1.自作の小屋で暮らそう

まずは自分で自給自足しながら暮らせる小屋を建てる方法についての本、「自作の小屋で暮らそう」から。

生きていくためには、寝るための壁と床と屋根さえあればとりあえず事足りるのに、我らが日本では、何故か安くとも毎月何万円もする定額制のものや、借金を抱えなければ買えないような高級家屋しか売っておらず、寝るための場所を買うために最悪借金でおちおち寝ていられなくなる・・・言われてみれば確かにと頷かされそうなこともあるが、まずそういった出発点から始まったのが、著者の目指したBライフである。

Bライフとは著者が提唱したもので、このBは貧乏のBとかBarrack(バラック)のBとか色々出てきたが、一応はBasicのBらしい。あくまで素人が行きあたりばったりで始めたものということで、Babyish(幼稚な)という意味も加味されつつあるようだが・・

このBライフとはつまり、生活にかかる家賃水道光熱費や食費等を限界まで抑え、最低限の収入さえあれば、あとは働かず好きに小屋で寝てたりしてればいいという、現代日本の資本主義社会のレールから降りて、出来る範囲で自由に暮らすという一つの生活スタイルである。

新しくて綺麗な家に住むとか良い車に乗るとか美味しい店で食事をするとか、そういった現代社会における付加価値を一切取り払い、仕事にも縛られずただ寝たい時に寝て、起きたい時に起きる、それを至上の贅沢として生活することに魅力を感じる人であれば本書は有用な指南書になると思う。

何も清貧な生活を尊ぶとか、贅沢な暮らしを批判した本ではなく、現代日本の整ったインフラや制度を利用できる範囲で利用させていただいた上で、いかに最低限の生活でその旨味を享受するかというところに焦点が当てられている。

仕事に縛られず自由気ままに生活したいけど、便利な生活とか文明的な娯楽がなくなるのはちょっと・・・という人にはお勧めできるものではないし、自分もさすがにここまで極端に生活したいかといえばイエスとはいえない。

しかし現代文明の中で何かしら会社や役所に勤め縛られることに苦痛を感じている人にとって、こういう生活の仕方もあるということを知っておくのは、いざという時の心の拠り所にもなるかもしれない。

別に何も一生小屋暮らしでひっそりと暮らすわけではなく、都会での生活がいやになったらいつでもゆっくり寝ていられる家がもう一つあると思えばいいのだ。

けど自分がただ寝起きするためだけの小屋を作るといってもまずどうすればいいのか?

土地は?どうやって建てるのか?まずどのくらいの費用がかかるのか?仕事しなくてもいいとは言ってもどのくらい収入が必要なのか?食料はどうする?そもそもどのようにして生活するのか?

そういった数々と浮かんでくる疑問に対して、建築経験も何もない著者が自ら手探りで土地を探し、小屋を建て、生活を確立する過程を示してくれた生きた参考書と言えると思う。

2.ツキを呼ぶ顔 逃がす顔

著者は沖縄の国際通りでは有名な、行列のできる人相占い師らしい。

私は基本的に占いの類は話半分に聞いておけばよいくらいにしか思っていないが、人相や手相は人体の原理に則って体に表れているものなので、結構関心を持っている。

その道何十年のプロの著者も述べているように、人は見た目によらないなどというが、そんなことはない、やはり人は見た目どおりなのだ。

ヤンチャそうな顔つきの人はヤンチャだし、神経質そうな顔をしている人はやはり神経なものだ。見た目で人を判断すべきではないとはいっても顔にはその人の本質が表れている。

本書では顔の形によって人の性格を分析する方法から、自分の顔に活力を与え充実して生きるためのアドバイスも語られている。

運気を上げるためには口角をあげて笑顔でいることが一番とか、そんなことみんな知ってるよ、って情報もあるだろうが、意外とそういった当たり前に思えることこそ普段は忘れてしまっていたりするのだ。

顔のどの部位がどのような状態によって仕事運を表しているとか、金運を表しているとか、結構細かに記載されており、中々興味深いことが多い。

顔色を見極めたり顔の形を観察したり、訓練と慣れも必要となってくるだろうが、単に占い好きな人も、仕事で人と対面することが多い人などにとっても、こういった知識は単なる読み物として以上に役立つこともあるはずだ。

3.裸の資本論

昨年Netflixのドラマ「全裸監督」で話題を読んだ伝説のAV監督、村西とおる自身による、いわば自己啓発書である。

私は平成世代なのでテレビで村西氏を拝見したことはなくドラマのイメージしかないのだが、そのイメージとは反して、本書で語られていることは極めて本質的なことであり、慇懃で腰の低い語り口ですっと言葉が入ってくる、骨身に染みるというのが適切な本だ。

内容としては稲森和夫の「生き方」のようないわゆる昭和の体育会系的仕事論に近しいところはあり、その手の啓発本を読んだことがある人なら大体において目にしたことがあるようものだが、修羅場をくぐってきた人の言うことには確かに血肉として活きるものがある。各章に過去の偉人たちの名言も添えられているのだが、そのチョイスもまた良い。

AV業界なだけあって書いてあることも多少美化されてあったり、実際はクリーンではない部分もあるのだろうが、実際に天国と地獄両方味わっただけあって、人生の真理とでもいうべきことに到達していることは確かだろう。

村西氏のようにドラマさながらの人生を体験してみたいかといえばそうとは言えないし、誰しもこれほど破天荒な人間になれるわけではないが、お金との向き合い方に関しては、予想に反し堅実かつ実直な考え方が述べられており、身につまされるものはあるはずだ。

この手の本は読み飽きたと思っている人でもいざ読んでみると、今の自分が果たしてどれだけ本気で生きているかということを思い返すいい機会になると思う。

4.100%得する話し方

もはや世間にごまんと溢れている話し方の本である。

おそらくその大部分が聞くことが大事と述べているように、本書も聞き方に焦点を当てた本である。話し方に関してはデール・カーネギーの「人を動かす」さえ熟読していればいいんじゃないかと思っているくらいだが、実際こういった類似の本を読んでも毎回それなりに学ばされるところはある。

カウンセラーとかアナウンサーとか、元々その道のプロフェッショナルな人が書いたものもいいが、40代を迎えるまでコミュ障でうだつのあがらなかった著者が今やイケイケだということで、とっつきやすいと思った次第でもある。

自分が話すのではなく人に喋らせて満足させることが重要、そう思ってはいても自分の知っている話題であったりするとついつい相手の話そっちのけで自分の喋りたいことを喋ってしまっていたりするのだ。

もちろん自分も話したいのに聞くことばかり大事にして、自分の発散する場がなくなってしまってストレスを抱えてしまっては元も子もないのだが、あくまで重要なのは、コミュ障というのは自己肯定感の低さに起因しており、自分が会話の舞台を降り相手に話せて気持ちよくさせることで、結果として自身の自己肯定感も上がっていくということだ。

なのでこういった聞き方の本全般にあるように、主に一対一のコミュニケーションを想定しているので、飲み会とか集団での場合で何か面白いことを言わなければならない時とか、そういったケースまでカバーしてきれているわけではないと思う。

また、本書に書かれているようにただ相手の話を聞くだけで物事がそんな絵に描いたようにスムーズにいくことばかりでもないと思うので、元々コミュ障な人が話を聞くことに固執しすぎてしまって、ただ中身のない人、イエスマンになってしまう危険もある。

しかし本書にあるような聞く時の相槌、リアクション、等々を学び実践の場で訓練すれば、確かに話が続かなくて困るとか、一々相手と喧嘩になってしまうといった事態は避けられると思う。

聞くことが大事とは分かったつもりでいても、人間というのは実は本当はそんなに相手の話を聞いていなくて、自分が次に何を喋ろうかと考えている生き物なんだと気づかされる良書だった。

ふしぎの海のナディアプレイバックその2(18話~31話) 無人島編もちゃんと意味がある(と思う)

かなり間隔をあけながら飛ばし飛ばし見ているのだが、アマゾンプライムビデオ会員特典となっているふしぎの海のナディア、また中途半端な区切りになってしまったがとりあえず現在見ているところまでまとめたい。

17話がジャンとナディアが空を飛び、一つ試練を克服した回。

18話からまたストーリーが大きく動き始める。ネオアトランティスとの戦いで疲弊したノーチラス号の補給のため南極の氷の下にある秘密基地を訪れるというロマンあふれる回が18話~19話。

20話~22話がガーゴイルとの最大の対決に敗れノーチラス号が瓦解するまで。

そして23話から子供たちだけの無人島編に入る。

無人島編は実質一話完結型の日常コメディなので、全37話のうち22話まででかなりストーリーのクライマックスに近づいているといえる。

子供の頃再放送をやっていた時は途切れ途切れにしか見ておらず結末も知らないのだが、南極基地のところなどは今改めて見てもワクワクしたし、ネモの正体はやっぱりかーという感じだった。ネモさんは相変わらずいいようにガーゴイルの罠にハマって結局やられちゃうし、その辺は昔のアニメだなというところだが。

この辺りまではもう30年も前のアニメと思えないほどクオリティも内容も面白いのだが、23話から全く別物といってもいいアニメが始まる。

作画も崩壊してるわナディアも急におバカキャラになるわ本筋と全く関係ないエピソードが続くわでなんだこれはと思っていたら、どうやら37話も全力でやり切る余力がなく韓国の会社に作画を外注したとのこと。

内容もいきなりギャグ路線になってるので、そもそも37話もあるのは実質尺余りとのことのよう。1クール、多くても2クールが主流の今のアニメからすると羨ましいようなそうでもないような。

なのでこの無人島編は一見不要な尺稼ぎとも思われても仕方ない気もするが、実はそうではないのだと思う。

このアニメのストーリーのメイン部分、ノーチラス号のパートは大人たちに守れたいわばモラトリアムの期間だ。大人たちに保護されていたなかでもガーゴイルとの戦いの中で、苦しみや悲しみ経験し、少しずつ大人に近づいていく。

それがノーチラス号の崩壊により、ナディアたちは無人島へと流れつき子供だけでサバイバル生活を送ることになる。何も分からないままに未知の世界へと放り出される。

このアニメのテーマの一つが「大人になること」とすれば、大人たちの庇護の下から外れ自分達だけで生きていくことは、モラトリアムからの卒業も表しているのだ。

また、未来科学の世界だったノーチラス号と、何もない原始の世界のリンカーン島という対比も上手い。これらはどちらもナディアとジャンにとっては異世界だ。人間は子供から大人になる過程で様々な異世界に触れることで成長していく。

異世界とは現実でいえば、中学に進学して知らない生徒が増えたりして環境が変わることだったり、レジャーや旅行などの体験だったりする。

危険な戦闘などはあってもあくまで大人の監督下で保護されていたノーチラス号が学校とするなら、リンカーン島は子供たちだけの世界、いわゆる秘密基地のようなものか。子供には大人たちが監視している以外にも子供だけの世界があり、そこでの経験というのは避けては通れない。

よってこの無人島編は、脱モラトリアム、子供だけの世界、非日常の異世界、といったメタファーである。

もちろん無人島での生活はコメディ風にはなっているものの実際にそんなに生易しいわけではない。

この無人島生活でナディアの過剰なまでのわがままぶりと菜食主義と反科学主義を強調して表現しているのはどうなのかと思うのだが、ここまでの過程を考えると、ナディアの精神も不安定になってしまうのも決しておかしなことなわけでは無いと思う。

作画の崩壊と急な日常コメディパートに入ったせいで別物アニメを見ているような感覚に陥ってしまうが、ナディアは無人島に流れ着く直前にようやく生き別れの父の正体が分かったと思ったらまたも離れ離れになってしまった上に、ブルーウォーターというわけの分からん宝石の宿命に囚われている。

14かそこらの女の子が背負うにしては壮絶すぎる宿命を背負っているのだ。その整理もつかないまま誰もいない島に漂流、なんてことになるとどこかぶっ飛んでしまうのも無理はないのだ。

反対にジャンが逞しすぎるというのもある。元々タフでへこたれない性格というのもあるが、ジャンはフェイトの死、父の死の真相という試練をすでに乗り越えている。17話で空を飛んだことでジャンは既にキャラクターとして完成されたようなものだが、ナディアにはまだそれがない。ナディアがこのアニメのヒロインであり主人公でもあるので、このアニメの最後まで試練に向き合い続けなければいけない。

自分の人生を考えるにあたって、無人島という何もない環境は、自分の血筋、生育環境、価値観、などこれまで自分が取り巻かれていたものから解き放たれて、一度リセットし自分をフラットな目で見つめ直すことができるものだ。

要は自分探しの旅に出たいとかいって仕事を辞めて旅出たりとか、そういうやつだ。確かに一度フラットな環境に身を置いて自分を見つめ直すということは必要な過程ではないかと思うのだが、しかし全てからリセットされたと思っても、結局はまた自分と向き合うはめになる。

漂流した無人島のそばにたまたま動く島が現れて、移り住んだそこが実は自分のルーツとなる宇宙船だったなんて出来すぎもいいところだと言いたい視聴者の方もいらっしゃただろうが、これも人生というものをよく象徴していると思う。

色んなしがらみやくびきから逃れたと思っても、結局は自分自身からは逃れらないのだ。何もない島に流され、そこで一から自分をやり直そうと思ったところで、「自分」とは絶対に向き合い続けなければならない。

傑作アニメの中の全くの駄作のようで、実は意外と生きる上で大事なことを言っているのがこの無人島編だったのではないかと思った。

半沢直樹と明智光秀、今年話題の二人の義の男に学ぶ処世術

テレビを捨てようとか言ってる割に恐縮なのだが、時にはテレビドラマなども見ている。

見ているとは言っても基本録画したものを後から見るスタイルなのでリアルタイムで見るということはほとんどない。

忙しくて麒麟がくるに至ってはひと月遅れくらいで追いかけている始末である。

なのでここ最近の話などは抜けているのだがご容赦いただきたい。

何となく半沢直樹のような話題のドラマを見るのはミーハーぽくて嫌なのだが、確かに俳優陣の演技力とか含めこういう王道の懲悪勧善ものは見ていて痛快で面白い。

一期はまだ組織内の抗争の中にこういう嫌な上司いそうってリアリティ感とか、正義執行の裏にも主人公半沢の復讐心も背景にあったりして、そういう正義だけでは割り切れない部分も魅力だったのだが、二期はなんか役者の演技力を使った顔芸や台詞芸、とにかく憎たらしい悪役を使ってブッ倒してやるというエンタメ方向に振り切ってなんだかなーといったところである。

あくまで個人の感想であって別にドラマのレビューをしようというわけではない。

二期も二期で十分面白いとは思う。

麒麟がくるについてはそこまで話題になってるのかどうか知らんけど、とりあえず自分が今年見ているドラマがたまたまこの二つだったのと、タイプは違えど己の「義」を貫き通す二人の主人公に共通点があるような気がしたのでちょっと比較してみようと思った次第である。

変化の大きい現代の荒波を生きる半沢直樹と、激動の時代であった戦国の世を駆け抜けた明智光秀、時代も性格も違えど卓越した人材には普遍的な共通点というものはある。

それを自分なりに整理していきたいと思う。

-

リーダーシップとフォロワーシップ

半沢と明智光秀(以下十兵衛)、今年を代表するドラマの主役だが、通ずるところもあり、異なるところもある。

まずは両者の違いというところから探りたい。

まずは半沢が人の上に立つ器、自らの信念を形に変え主導していく不世出のリーダーとすれば、十兵衛はリーダーを支える優れた補佐役だ。

半沢は大義のため、社会の為、組織の為なら自らが傷つことも他者を破滅させることも厭わず、時には家族よりも仕事を優先する。十兵衛も時代が時代なだけに、家族よりも仕える主君を優先するところはあり、どちらも日本男児的サムライの精神を持っている。

極端にいえば、半沢は十兵衛よりむしろ信長のような革命家といえる人物だろう。

半沢は銀行という旧態依然とした組織に属しているものの、その中で古い悪しき慣習を破壊し、時代に則った合理的な組織に改革していくパイオニアだ。

それだけの行動力、決断力を持っているだけに、多くの信奉者を生み出し、時には敵だった者すら味方に付けるカリスマ性がある。

ただ一方、苛烈すぎるが故に敵も数多く生み出してしまうタイプだ。ドラマだから悪者を成敗してめでたしめでたし、だがこれが現実なら打ち倒してきた者達の恨みを買い、報復されてしまうような事態が目に見える。

汚いものも時には利用し、清濁併せ持つというのが器用な世の渡り方だが、半沢にはそれが出来ない。自分の正義と相反するものには、時には自身も犯罪スレスレのようなことまでして徹底的に戦い完膚無きまでに打ち滅ぼす、50対50はなく0か100かの男なのだ。

対して十兵衛はどうか。

そもそも明智光秀は主君である信長を裏切った挙句秀吉に敗れ処刑されているので、成功者として学ぶべきなのかはよく分からない。

なのでここで取り上げる明智光秀は本ドラマにおけるキャラクターとしての十兵衛だ。明智十兵衛がどういった人物であったか記録自体が少なく、その生涯には様々な憶測がある。

空白の部分は色々とエンタメ性や物語性を重視して脚色されており、このドラマにおいての人物像としては自分から天下を取りに行こうという男ではない。これといった出世欲などは持たず、ただ世を平らかにすることを望み、その実直さによって不思議と人望を集める。その顔の広さで何かと器用に立ち回り、陰ながら歴史の転換点に立ち会ってきた人物というのがドラマにおけるキャラクターだ。

とりあえず目上の人物にはほとんど「ははっ!」しか言ってないような気がするし、難しいことを聞かれるとだんまりで受け流したりしているんだが、現代とは違い無礼があればクビどころか本当に首を落とされかねない時代においても、例え主君であっても必要とあらば言うべきことはズバズバ言う。

そしてその馬鹿正直さゆえに何かと大物から気に入られやすく、自然と信頼関係を築いていく。

基本的に十兵衛は半沢と違い率先して喧嘩をするようなタイプではない。自分の義に反することがあれば敗戦濃厚な道三について高政に逆らい、故郷を追われることにもなるが、どこからしら事なかれ主義というか、皆丸く収まっていればそれでいいじゃないかというところがある。

主君から理不尽なら仕事を押し付けられたり、何かと気に食わないことはあってもそれを受け入れ、ただ自分の出来ることをこなすところは如何にも現代のサラリーマンを彷彿とさせる。

とはいえどちらもタイプは違えど、自然と人を集め、周囲の助けによって難局を乗り切っていく。

現代は人類史上で最も科学技術の進歩が急速で変化の激しい時代というが、戦国の時代であってもその時代を生きた当人にとってはその時代が激変の時代の最前線である。

どんな時も自らの正義を迷いなく執行し道を切り開いていく半沢と、自分のやるべきことに思い悩みながらも、義に従って生きる十兵衛。

半沢のように歯に物を着せぬ物言いでバッタバッタと悪を斬る人間は傍目には魅力的だが、中々あそこまでの人物になれるものではない。

もちろん十兵衛も曲がったことは許せない信念を持った人物であり、恵まれた出自に優れた人格、能力を持った逸材には違いないが、上司や友人に挟まれ頭を悩ますところや、先行きの分からない時代で自らの行く末を案じる姿などはむしろ現代に生きる私たちに近いものがある。

半沢のようにどれだけ打たれても倒れないバイタリティと進み続ける信念があればよいが、大多数の人間はそうは行かないと思う。

我々のような普通の人間が参考にすべきは、十兵衛のようにフォロワーシップに優れた、十兵衛のような人物かもしれない。基本的には聞き上手で相手の意見には逆らわないが、ここぞという時には自分の意見をハッキリと物申す。

いずれにせよ、半沢にしても十兵衛にしても、いざという時には自分の信念に裏打ちされた意見を言うことが出来るかどうか、リーダー型であろうがフォロワー型であろうが、それは必要なことである。

-

現場主義

半沢も十兵衛も現場をよく見る。

半沢が一期の第一話で訪ねた工場の実情をよく観察して、会社の価値を見定める場面は印象的である。

ドラマでは銀行員というよりもはや探偵物か刑事物みたいになっているが、字面の数字だけでなく融資する会社の現場をよく見て判断する、半沢の仕事人としての在り方を表すシーンはよくある。データ野郎の福山との対決などは象徴的だ。

二期でも、八方塞がりに追い詰められたような時でも、アンジャッシュ児島演じる秘書笠松や、白井議員など直に会い人となりを観察し、味方となってくれると判断することで、黒幕箕部幹事長を出し抜く逆転劇を見せた。

十兵衛に関しても、当時はIT機器などもちろんない時代なので、今以上に対面でのやり取り、現場を見ての判断ということが重要だったには違いない。

織田勢と和睦する代わりに帰蝶を織田に嫁がせるべきか悩んだり、主君である道三とその息子高政の間で板挟みになったり、何かと色んな場面で難しい選択をさせられる立場に追い込まれる。

最近でも上洛したい朝倉義景としたくないその家臣の間で、どちらの肩を持つべきか悩まされる場面があったが、実際に町に出て市井の人々の話を聞くことで、今の朝倉家は上洛できるような状態ではないと判断した。

十兵衛が一度足利義昭を迎えることを否定したのにやっぱり意見を翻したり、最初から信長を頼ることを選んでいれば話も拗れず、義景の息子阿君丸が毒殺されたりすることもなかったんじゃないかと思わなくもないのだが、誰しも常に最善の判断を下せるわけではないし、その結果どうなるかというのは誰にも分からない。

決断に迷った時でも、頼りにすべきは自分の目で見て、耳で聞き判断したことなのだ。

-

不遇の時代

どんな人生であれずっと順風満帆というわけにはいかない。

出世街道を進んでいるように見える半沢も一期の土下座騒動の後、中央セントラル証券へと左遷されるという一見不遇の扱いを受ける。

実際のところこれは大和田を失墜させたことによって反感を買った敵対派閥から半沢を守るためと、外から銀行を見ることによって学ばせるための中野渡頭取の親心でもあった。しかし半沢自身そのことを左遷の時点で理解していたかどうかは分からないが、少なくとも二期の一話時点では納得がいっていなかったようだ。

とはいえ、子会社に出向ということになっても、半沢は腐ることなく目の前の仕事には真摯に取り組む。結果より広い視点で銀行を見ることが出来るようになり、晴れて銀行にも戻ることが出来た。

十兵衛に関しても、長良川の戦いにおいて劣勢の道三についたため負け戦となり、結果故郷の美濃を追われることとなり、落ち延びた越前では日の目を浴びることなく十年も寺子屋で子供に学問を教えて過ごした。

麒麟がくるはあくまで史実がベースなので、十兵衛が全部解決してめでたしめでたしとはいかない。自分の意志とは関係なく動いていく現実の世の中では、時には落ちぶれてしまう時もある。今のコロナ禍の時代などはまさに自分の意志だけではどうしようもない力が働いている。多かれ少なかれ人生は浮き沈みがあるものだ。

しかし十兵衛はそんな自分の力だけではいかんともしがたい時でも、何かしようと信長の元にかけつけたり、足利義輝のために奔走したりする。結果的にはそれらの行動が実を結んだわけではないが、そうした一生懸命な行動により周囲の者達も感化され、人の信用を集めていくことに繋がる。

そうして得た信用により信長から仕官の声をかけられたり、足利義昭からも頼られたりして、立身のチャンスを掴んでいくことになる。自分の思い通りにならない沈んだ時期でも、何か出来ることやろうという意志と行動を続けていれば、誰かがそれを見てくれているものだ。それが思わぬところからチャンスに繋がったりする。人生というものは予測不能なのだ。

予測不能な人生の中でも日々自分の義に従って生きる、それが道を拓くことに繋がる。

半沢直樹は大団円を迎えたが、麒麟がくるは一体どのような結末を迎えるのか。

歴史を知っている我々からすると悲劇的な終わりを予想するが、その中にどんな希望を示してくれるのか。今から待ち遠しくもある。

【感想・紹介】最近読んだKindle日替わりセール本まとめ/宗教・歴史・心理学・生物

Amazon Kindleは良い。

数千冊の本を保存できる書庫を携帯して持ち歩けると思うだけでこれほどコスパの良い買い物はここ数年他にないかもしれない。

何年も使っていると使い勝手の悪さを感じる部分もあったり、読みたいと思った本がKindleでは扱ってなかったりとかはあるが、紙の本じゃ見辛い文庫本の文字のサイズを大きくしたりとか、自分がマーカー引いたところの見返しやすさとか、もう紙の本に戻れないと思うところもある。

まあ色々なメリットデメリットあるAmazon kindleだが、その諸刃の剣の一つがkindle日替わりセールだ。

質の高い本が本屋の半額むしろそれ以下で買うことが出来たりする。

しかし半額になっているのをいいことに、積読本が溜まっているにも関わらず気になった本があるとついつい買ってしまうのである。

本屋で実物の本を見ているとなんだかんだ迷ったあげく買わなかったりすると、オンライン上だとこうして日々日替わりセールをチェックしていると、いつの間にか処理し切れないくらいついつい本を買い込んでしまっていたりする。

とまあ気づいたら結構積読本が溜まってしまっていたので、いつもは一冊ずつレビューしているのだが、これはいかんと何冊かまとめて一気読みしてしまったので、ざっと紹介させていただくこととする。

1.仁義なきキリスト教史

海外文学を読んでいるとキリスト教についての予備知識が必要かなと感じてきていたところ、丁度こちらが日替わりセールに上がっていたのでついポチってしまった。

キリスト教は高校の時世界史でざっと習いはしたが、正直もうカトリックもプロテスタントもよく分からなくなってきたし、他にもエホバやらモルモン教やらロシア正教やら派生してて意味が分からないので、とりあえず大まかな概要を復習しようと思った次第である。

本書はキリスト教の成り立ちと発展、歴史的に重要な転換点などを、なぜか広島弁のヤクザ風テイストに置き換えたパロディ小説である。

なぜこの設定にしたのか、何故広島弁なのか、イエスなどの登場人物が「はだ○のゲン」のキャラクターにしか見えなくなってくるが、確かに教科書を読んでいるよりも頭に入ってきやすく面白い。

そもそも聖書自体がテキストの寄せ集めであるし、何しろ二千年も前のことなので本当のところな何が真実かというのなんて分かりかねるわけだ。よって本書に書かれていることも多少脚色をまじえてエンタメ風に仕立ててある。

とはいえ実際キリスト教という宗教が利権争いや血生臭い歴史の上に成り立っていることは事実であるし、正直ヤクザの方がまだかわいいと言わざるを得ないような気にすらなってくる。

クリスチャンの方々に聞かれると怒られそうだが、このような宗教が世界第一位の信者数を誇るということには恐ろしさすら感じる。

ただ宗教というのはやはり信者が増えてくるとおかしなことになってしまうというのはどんな宗教でも似たようなところはあるのかもしれない。

エホバとかモルモン教とかそういったところには触れられていないが、キリスト教の概要については知るには読みやすくおすすめの書といえる。

2.はじめて読む人のローマ史1200年

キリスト教の歴史と関連して、ローマ史の本が半額セールに出てたのでこれも買い。

ローマ時代というと映画でよく取り上げられるテーマでもあるし、歴史の中ではかなりポピュラーな部分だとは思うんだけど、世界史ではなく日本史をメインで専攻していたので恥ずかしながらローマのことはほとんど知らず。

紀元前の頃の話なんて疫病や飢饉が流行してたりとか、貴族は腐敗して民衆が虐げられたりとか、奴隷は闘技場で死ぬまで戦わされたりとか、漠然とゲームオブスローンズのような殺伐したイメージしか持っていなかったのだが、本書はこれまでの読んで自分の無知を恥じさせてくれた。

というか当たり前のように教科書で歴史の授業を受けてきたけど、二千年前なんて自分的にとっては気が遠くなりそうな昔の話が、現代にも残っているって凄いことだと、今更ながら月並みなことを感じてしまった。

これを読んで思うのは、2000年も前の時代なんて科学も医療も産業も、もちろん今とは比べ物にならないが、むしろ精神性では現代よりもこの時代の方がよほど高かったのではないかということ。というかやはり科学技術の発達と人間の精神性というのは反比例しているようにさえ思える。

ローマ時代に限った話ではないが、死が身近なものであると、それだけ名誉や公益のためといった自分の死後も残るものに価値を見出すのだろう。

政治の在り方、リーダーとしての在り方など現代人こそローマ時代の英雄たちから学ぶべき点は多いように思う。

また、歴史の勉強というとどうしても何年に誰が何をした、とか歴史を点で捉えがちなのだが、点ではなく一つの大きな流れとして捉えること。

歴史が得意な人からすると当たり前なのかもしれないが学生の頃にこういう本を読んでおけばよかった。

ローマの滅亡をいつこの時、という見方をするのではなく、ローマの滅亡は緩やかな老衰であり、新しい時代の始まりでもある。

今の時代も建前は平和で満たされた世の中ではあるが、長い目で見るとアメリカの覇権も日本の安全も、いつまで続くかなんて分かったものではないというのがよく分かる。

3.皮膚という「脳」

「考えるな、感じろ」という有名な映画の台詞があるが、肌で感じることの重要性を

再認識させられた一冊。

様々なものがバーチャル化していく昨今、リアルな体験、触れ合いが大切だというのは皆さんももう耳にタコな話かと思うが、本書の興味深いところは、科学的、心理学的な側面から皮膚の仕組みについて考察し、さらには社会学的にも皮膚の役割について踏み込んでいるところである。

腸が第二の脳というのはよく聞く話だが、皮膚を脳とするタイトルは中々斬新だと思った。ハグをしたら親近感が増すとか、マッサージをしてもらうとストレスが減少するとか、まあ当たり前といえば当たり前なのだが、皮膚の触れ合いの原理など普段特に意識することもないだけに、学術的な論文などを持って来れられて解説されるとなるほどと思う。

また著者は「皮膚」を人体最大の臓器と捉え、皮膚自体が脳を介さずに様々な情報を処理してるのではないかと考察している。厳密には学術的に解明されていない論説であり、あくまで著者の仮説の範囲内であるが、皮膚の接触がストレスの軽減や人格の形成に重要なことは明らかであり、コロナの影響で人との触れ合いが制限される今だからこそ、よりタイムリーに皮膚の触れ合いがどれだけ大切かということが身に染みた。

肌には多くの善玉細菌が住んでおり、免疫として病原菌などから身を守ってくれているが、除菌によってそのような善玉細菌まで一緒くたに死滅させてしまう。

身の回りの人との触れ合いを制限され、過剰に清潔感を保たなければならない今の子供たちは将来何か影響が出るのではないかと危機感すら感じる。

コロナ禍というこの時期だからこそ読んで欲しい一冊だと思った。

4.生き物の死にざま

夏頃本屋にも平積みされていて気になっていたが、日替わりセールで売り出されているのを見てラッキーと思ってポチってしまった。

聞いたことのないような珍しい生物から身近な哺乳類まで、様々な生き物の生と死についてエッセイ風に書かれており、いわゆるポエムのようでもあるが、これが前評判と違わず結構感動してしまった。

長い長い旅を経て故郷の川に戻ってきてもダムが作られたりして産卵を果たせない鮭の話とか、甲斐甲斐しく卵の世話をし、孵化を見届けて死んでいく昆虫の話など、魚や虫にそこまでの情緒的感情はないだろうとは思っていても、読んでいると不覚にもグッとくるものがある。

人間による環境破壊が生き物の生と死の循環を乱していることは嘆かわしいことだと思うし、保全されるべきだとは思うのだが、一方でどれだけ人間が真面目になって環境保護に取り組んだとしても、地殻変動や隕石の衝突などが起これば多くの生き物は一瞬にして絶滅してしまうこともあるだろう。

本書にもあるように生物が遥かな長い歴史を経て現在のように進化してきたとするなら、結局は人間の活動も自然の循環の一部であり、その過程で他の生物を淘汰してしまうのもまた必然ともいえるのかもしれない。

現代において人間の活動で自然の循環にミスマッチが起こり、色々と問題を引き起こしているのも、遠い未来地球も太陽にのまれて無くなってしまうのなら、宇宙にまで到達新たな進化を遂げるためのステップと言えるのかもしれないとか、色々妄想した。

また、本書で様々な生き物の生と死を見て、自分は人間に生まれていてよかったと思うのか、それとも本当に人間は幸せなのかということも考えざるを得なかった。

食物連鎖の頂点に立っており、生き物の中でも最高の知能を持った人間は、今の時代普通に生きていれば他の生き物から捕食される心配もなければ、様々な娯楽を楽しんだり幸福を感じることが出来る。

野生に生きる多くの生き物は天寿を全うする前に他の生き物に捕食されたり、交尾を終えると死んでしまったり、人間という生を享受していると他の生き物が悲惨にも思えてくるが、人間のように複雑すぎる知性を持っているのもそれは良いことだけなのかと思ってしまう。

確かに人間は外敵に脅かされることもなければ食べ物に困るも早々ないだろうが、生まれた環境や時代によっても幸福度は大きく左右される。

幸せかどうかなんてその人の考え方次第と言われればそれまでだが、実際そう割り切って達観して考えられる人ばかりではないだろう。

現代の北欧諸国あたりに生まれることが出来ればまあまあ幸福度は高そうだが、日本含む東アジアは宗教的な思想などもあってあまり幸福を感じられない民族らしい。紛争地帯や途上国の貧民街などに生まれたら命の危険や飢餓にも苦しまなければならないかもしれない。

同じ日本にあっても周囲と自分を比較し合って一喜一憂し、色々と神経をすり減らすことも多い中、果たしてどれだけの人が自分が幸せだと胸を張って言えるのだろうかなどと考えてしまった。

ミツバチが一生で取れる蜂蜜はスプーン一杯程度と悲しくなるようなエピソードも紹介されているが、それを皮肉るように日本の平均的サラリーマンが一生で稼ぐお金も、所詮はデスクの上におけてしまうくらいのものだという対比を見て、人間の一生というのも儚いものなのかなと感傷的になる。

人間には人間ならではの楽しみは幸せも多くあるが、他の生き物のように、食うか食われるか、交尾して産んで死んで、また新たな命が生まれて、というそんなシンプルなあり方もいいんじゃないかと思った。

【感想・考察】村上春樹 スプートニクの恋人/世界はなんでもあちらとこちらに分けなくてもいいんじゃないかという話

村上春樹の長編作品を時系列順に読破しよう数年前から過去作から順番に読み進めているのだが、中々最新作まで行きつけない。

一つの作家の作品を集中的に読むというのはその作家の思考に近づくという意味では有効だと昔何かの本で読んだ気がするけど、ある程度長期的に読むこともまた、より作品に対する解釈の仕方や読み方というものが身に付いてきて、深く楽しめるような気もする。

そもそも元々読書が得意な方でもなく単に読むスピードが遅いし、他に気になる作家も出てきたりして結局時間がかかってしまうというのもあるのだが、数年スパンで一人の作家の作品を読んでいると、自分の読書脳とでもいうべきものがちょっとは進歩しているような気がしてきて、読むのも楽しくなってくる。

まだ到底村上作品を解釈し切れるほどの読解力には程遠いが、読後の思考整理ということで考察を書き殴りたい。

今回の作品スプートニクの恋人は村上春樹作品の中でもどちらかというと影が薄い方ではないかと思う。

別に通ぶりたいわけではないが、現実が舞台で恋人が死んだり消える系の作品だとノルウェイの森が一番有名どころで代表作という扱いかと思うが、個人的には後発の国境の南、太陽の西や、今回のこのスプートニクの恋人の方が個人的には好きである。

ノルウェイの森を読んだのは数年前になるので当時は面白いと思えるだけの読解力がまだなかっただけなのもあるかもしれない。

別に短いわけではないのだが、この一つ前の長編、ねじまき鳥クロニクルがかなり物量のある作品だったために、その後だと思わず拍子抜けしそうになる。それでも読後はしばらく頭の中を色んな考えが巡る濃密さがある。

なんとなく村上春樹作品には熱狂的なファン、ハルキストのイメージや、某Amazonレビューなどもあり元々は敬遠気味で読まず嫌いだったのだが、実際初期から順番に色んな作品を読んでいると、読者を惹きつける不思議な魅力があるというのも分かってきたという感じがする。

1.”あちら”と”こちら”

今回も村上春樹ならではの”あちら”と”こちら”の物語だが、あちらとこちらとはあくまで”あちら”と”こちら”なのだと思う。意識と無意識、現実と非現実、理解と非理解、生と死、光と闇、男と女、など村上春樹の作品中には色々なテーマがあちらとこちらとして示されているが、そもそも物事はあちらとこちらに二項対立で区別できるものではないんじゃないかというのが村上氏が色んな作品を通して言いたいことではないかと思う。

以前河合隼雄氏との対談本で、村上氏自身が、作者の解釈はあくまで作品に対する解釈の一つに過ぎない、ようなこと語っていた。

河合氏も作者の言ってることが一番正しいなんてそんな馬鹿なことはない、と答えていて、今にして思うと文学という世界では当たり前のことなのかもしれないが、読んだ時は青天の霹靂だったのを覚えている。

「ねじまき鳥クロニクル」についても、「自分でも何を書いたのかよく分からない」とも語っていたことも印象的だった。

今作で印象に残った台詞の一つに、「理解というものは、常に誤解の総体に過ぎない」というものがあるが、これはまさに上記で村上氏が言わんとしていることや、引いては村上作品において表現してきたことを象徴した台詞のように思う。

作者自身ですら作品を理解して作ってるわけではないし、ましては我々人間が理解していると思っていることなんて、所詮は脳が作り出した錯覚に過ぎないともいえる。

作中で”記号”と”象徴”の違いについての話が出てきたが、私たちは便宜的に言語によって物事を記号として区分しているが、それも本当にどこまで絶対的に区分できるものなのかも疑わしい。

男と女とは言うが、近年はどこまでが男でどこまでが女かということもますます疑わしくなっている。センシティブな問題も孕んでいるのであまり深くは触れないが、染色体の違いによって定義されるのか、本人の心によって定義されるのか、生物学的には男と言われても性転換手術をすればどうなのか、戸籍上は決まり事に則って性別は決定されるのだろうけど、本当のところでの定義というのは曖昧なものだと思う。

海辺のカフカは実は先に読んでいるのだが、その中に大島さんという性的に複雑なキャラクターが登場する。この人物もまさに記号だけで定義しきれない複雑性を象徴しているのではなかろうか。本作でもあえて表面上はレズビアンの物語なのかなんなのか曖昧にしてあるのもそういった狙いがあるのではないかと思う。

そういった言葉によって定義し切れない複雑性を、あえて”あちら”と”こちら”として曖昧な表現を取っているのが村上作品の特徴である。あちらを選ぶのもこちらを選ぶのもその人の解釈次第だし、結局はあちらもこちらも”誤解の総体”でしかない。

人間はお互い一時は理解し合えたつもりになったとしても結局は、理解しているつもりという誤解で成り立っており、つまり誰しも”あちら”と”こちら”に断絶された孤独な存在というのが、ミュウや主人公の語っていることでもある。つまり「スプートニクの恋人」とは我々人間全てを指していることではないのだろうか。

しかしそこに希望を示すのが、実は”あちら”と”こちら”の境界なんかないんじゃないかというのがラストシーンでの主人公とすみれの台詞だと思う。

「物事と物事の間に、そして存在するものと存在しないものの間に、僕は明瞭な違いを見出すことができない」「あなたはわたし自身であり、わたしはあなた自身」「ぼくらはたしかにひとつの線で繋がっている」、というように、皆記号的にはっきりと区別される存在ではなく、誤解によって成り立った曖昧な存在、象徴のような曖昧な存在だけど、だからこそあちらとこちらに区別されるのではなく、孤独ではなく一つの線として繋がっていられるんじゃないかということが、本作で村上氏が表現しようとしたことなんではないかと思った。

2.すみれと”ぼく”

村上作品の主人公はその時々で固有名詞があったり、年齢や職業などの設定に違いはあるが、おそらくここまでの作品では全て一人称が“ぼく”(漢字で僕の時もあるが本作ではひらがなでぼく)で、大体孤独感や虚無感を漂わせた青年である。

これまでの作品では主にぼくが主観となった主人公であり語り手でもあったが、本作では、ぼくが思いを寄せる女性「すみれ」が主人公であり、ぼくは語り手という立場から物語が始まる。村上作品としては今までになかった試みだと思う。序盤はすみれについての物語のような書かれ方をしているが、段々とぼくも入り込み、最終的にはすみれが消えてぼくの物語となる。

本作の物語を大きく二つに分けるなら、これはすみれの物語の二つに分けられると思う。

あえていうなら、すみれがあちらで、ぼくがこちらである。

ただ、先にあちらとこちらは区分できないものではないかと書いたし、あちらとこちらを分けるものは何なのか、曖昧になってよく分からなくなるところが村上作品における狙いでもあると思うのだが、人によって色々な解釈できる性格が強い構成になっているのが村上作品でもあり、そこはどういう見方をしてもいいと思うということで、一応便宜上“あちら”と“こちら”に分けて進めたい。

“こちら”を「現実、理解、意識」的な世界、“あちら”を、「非現実、非理解、無意識」的な世界といった見方で読むと、ぼくが好意を寄せている女性すみれは一回り以上離れた美魔女に恋をし、結果色々あって恋破れ失踪してしまった、という奇妙な三角関係そのままのストーリーが“こちら”的な物語だと思う。

ただやはりそれだけではないメタファーがあちこちに隠されているのが村上作品で、そのメタファーが隠されている”あちら”の世界をどう解釈するかというのが、村上作品の魅力であり人気の理由でもあるだろう。

現実的な見方をすればもちろんすみれも一人の人間として存在しているのだろうが、非現実的、無意識的な世界といった曖昧な観点から読み解くと、先に挙げたラストのすみれの台詞からも推測できるように、すみれは”ぼく”自身、ぼくから分裂したものがすみれ、という考えで見ていきたい。

つまり同一人物であり、主人公が生み出した架空の人格、ということである。

分裂を起こしている人物として本作にはミュウがいるが、主人公自身もおそらくは分裂を起こしている。ミュウについてはまた後で考察したいと思う。

すみれはぼくの想い人という今作のヒロインにあたる立ち位置の人物であるが、これまでの作品でいうヒロインというよりは、どちらかというと初期三部作の鼠やダンス・ダンス・ダンスの五反田君のような親友に近いポジション、主人公の半身ともいえる存在のような印象を受けた。

これまでの村上作品を見ても、主人公やヒロインが精神分裂を起こしていると思わしき物語は数多くある。

すみれの人物像としては、美人でもなければ世間知らずで不器用、生活力も乏しい小説家志望の女という、悪く言えば典型的なダメ人間のようだが、実際小説家の卵としては非凡な才能がある。主人公はそんなすみれに惹かれている。

本作の主人公ぼくには一応”K”という固有名詞がある。これは夏目漱石の小説こころの登場人物Kのオマージュなのかそこはよく分からない。

主人公の人物像としては、内向的ではあるがすみれとは対照的に外面はよく、仕事にも熱心でそつなくこなし、異性関係も充実している。だが村上作品の例に漏れず心にはどこか鬱屈とした孤独感や虚無感を抱えている。

世間的には問題なく充たされているように見えるが空虚さを感じているぼくと、対して現実的能力に乏しいが小説への情熱に充たされているすみれはある意味対照的な存在のようでもあるが、小説という趣味を通じ、恋愛感情や友情という繋がりを超えた関係を築いている。なぜ主人公はこれほどすみれに惹かれるのか、それはすみれが主人公の持たないものを持っている半身だからかと思う。

他の記事でも挙げているように、村上作品はユング心理学における意識と無意識を上手く表現しているというが、人間誰しも自身の無意識下に異性を持っており、ここではその異性がすみれだと解釈したい。

ユング心理学では自身が大切にしたいと思っている魂の反映が異性として表れるというが、すみれはその主人公が求める欠落を反映した存在のように見える。

欠落を感じながらも現実を無難に生きる主人公に対し、すみれはビートニクに傾倒し浮世離れした生活し、小説の執筆にのめり込んでいる。

つまりは主人公の潜在的欲求を表した無意識的存在のように見える。

また主人公が自分について語るに際し、「自分とは何か?」について掘り下げて語っている。そこからは主人公が客観的で洞察に優れた人間だということが読み取れるが、それはそういった主人公の人間像と別に、作品を読み進めていくと分かるように、主人公自身、自分のことを理解しているわけではない、全ては誤解の総体でしかなく、何が存在し何が存在していないのか分からない、というすみれの存在自体も曖昧なものという示唆に繋がっていく。主人公が自分を客観視しているように見えるが、ある意味自分自身が分からなくなっている、精神が分裂しているということの可能性である。

主人公自身が語るように、誰しも自分自身をフィクションの中に身を置いているというのは一般的事実でもあるが、主人公は完全にフィクションの世界に没入してしまっている、主人公自身、すみれというフィクション=安全装置の中に身を置いているのではないだろうか。

これがあちら的=つまり非現実的な見方からの解釈である。

主人公はすみれと話している時こそ自分の存在を感じることができ、すみれと一つになりたいと強く感じている、何故ならそれは本来自分自身であるからだ。しかし自分自身、すみれと交わることは出来ない。

それは一度失ったものは取り戻せないということの暗示でもある。喪失と再生は村上作品のメインテーマでもあるが、すみれの消失は、分離してしまった自らの一部を取り戻したいということは、失って手に入れることが出来ないもの、それでも手に入れたい物への人間の普遍的欲求を表しているとも言えると思う。

しかし最後にはすみれとの再会を匂わせる形で終わる。人間はそもそも初めから失うことを決定づけられているかもしれない。しかし色んなものを失ったと思っていても、失うことによってこそ手に入れることがあるのかもしれない、ある意味そういった希望も示してくれているのが、本作の結末が意味していることではないかと思った。

心理学者のユングは自らも統合失調症(精神分裂)になり、そこから回復する過程で人類共通の集合的無意識の存在に気づいたという。

本当に大切なものは失わないと分からない、というのは心理学者河合隼雄氏もいくつかの著作で語っているところでもある。

自分自身の半身であった存在を失う、というのは村上作品でよく見られるストーリーだが、本作の主人公も自身の半身であるすみれを失ったものの最後には戻ってきた。これは今までの作品と比べても新たな境地だと思うし、また村上作品らしく様々な解釈の余地のある結末である。

3.ミュウは何者か

ミュウとは何者なのか。作中で提示されているミュウの人物像といえば、22歳のすみれより17歳年上なので39歳くらい、韓国籍だが日本で育ち語学にも堪能、上品な身なりだが飾らない美人、家族で経営している貿易会社と別に個人的に事業もやっている、というまさにハイステータスを絵に描いたような女性である。

とりあえずミュウという名前にどういう意味があるのか色々調べてみたがよく分からなかった。自分の世代だと幻のポ○モンがまず頭に浮かんでしまうのはやむないのだが、それはともかく英語では猫の鳴き声がmew(ミュー)という風に表現されるようだ。本作では猫も一つのキーワードとして出てくるので、これが一つ気になるところ。

あとは単に韓国姓のミンさんなんかを崩してミュウになってるとかだろうか。

名前については何か意図があるのかはよく分からないが、すみれとミュウの関係性についていうと、これをLGTBQとして解釈することも出来るだろうが、読み進めていくうちにすみれのミュウに対する感情は、最初はただ漠然と恋をしていたものが、次第にすみれの欲求は母性の欠落から来ているということが見えてくる。

ミュウは言うなれば本作における母性の象徴であると思う。あくまで象徴的に母性なのであって、記号、つまり実の母というわけではないと思う。ぼく=すみれとして見ても、二人とも母性を求めている。ぼくの恋愛の相手が皆年上の人妻やパートナーがいる女性である、という描写は主人公が何かしら母性に対してのコンプレックスを抱いているということを匂わせている。

おそらく実際の家庭の愛情の欠落か何かであろう。そういった欠落の代償としてすみれという存在を作り、ミュウとの恋の物語として仕立てようとした。

しかし主人公もミュウに抱いた感情が、恋愛感情ではないがそれによく似たもの、と別れ際に気づく。フロイトやユングの心理学の世界でも母親は最初の恋人といったり、母体回帰の願望を持ったりするように、ミュウへの感情は母性への渇望であったと思う。

海辺のカフカもそうだったが、この辺りから母親を探す物語、というのが村上作品の一つのテーマにもなっているようだ。

ちなみにこの舞台となっている島はおそらく村上氏がヨーロッパ周遊中に訪れた「ハルキ島」かと思われるが、自身の名前のついた島を舞台にしたのに何か遊び心以上のものがあるのかは分からない。

ミュウがあちらとこちらに分かれたように、東京とギリシャの島もまた、あちらとこちらという関係になると思う。つまりギリシャのハルキ島に行くのはフィクションの出来事だ。

おそらくミュウは主人公の「ガールフレンド」である人妻、ニンジンの母と同一人物という見方も出来る。あちらの世界=ギリシャの島でのすみれの消失、ミュウとの別れが現実におけるガールフレンドとの別れとも繋がる。

ミュウは紺のジャガーに乗っており、ガールフレンドは赤のトヨタ・セリカに乗っているとう描写があるが、色というも村上作品ではあちらとこちらを示す手がかりになる。「国境の南、太陽の西」でもヒロインの島本さんはネイビーなど濃いブルー系の色の服、現実側で会う女性は赤系の服、という描写がなされていた。人間の可視範囲にある中でも対局にある赤と紫や紺系の色によってあちらとこちらを対比しているのだと思う。

また、ミュウの分裂に関しても、観覧車からもう一人の自分がフェルディナンドというラテン系の男と事に及んでいるのを見たというのはまさに精神分裂ともいうべき描写だが、これが意味するところはなんなのか。

ミュウが語る観覧車での出来事が意識的なものか無意識的なものかは分からないが、これも自らを守る安全装置というフィクションの中に身を置いているということに他ならない。

今進めている解釈だとそもそもミュウも主人公のフィクションであるわけなのだが、ミュウの分裂が意味していることといえば、一つは先に述べたように主人公自身が分裂を起こしていることの示唆でもあると思う。

また、すみれとミュウの物語としてみると、フェルディナンドというラテン系の男性の特徴はすみれのハンサムな父親と実に一致している。そこから読み取れるのはすみれの父とミュウはなんらかの適切でない関係にあった、ということだろうか。

ここから見えるのは主人公は自分の親が不倫をしていたのではないかと考えることも出来るし、また主人公自身がガールフレンドと行っているただ肉欲を充たすための不倫について語っていることとも取れる。

このエピソードではミュウがそのことによって本当に精神が分裂してしまったのか、ただの作り話なのか分からないが、先日読んだ村上氏訳の「心臓を貫かれて」の中にあった「時としては人は自分が一番奥に隠している秘密を守るための口実として作り話をすることがある」という台詞が印象的だった。

これは家庭環境が人にどのような影響を与えるかということを真に迫って描かれたノンフィクションだが、本作スプートニクの恋人は村上作品にしては珍しく、人間の問題点が家庭に発しているのではないかということが示唆された作品であるので、もしかしたらこの辺りから影響を受けたのかもしれないと想像した。

これまでの村上作品では、登場人物が抱えている「弱さ」とは漠然とした弱さであって、羊を巡る冒険で鼠が言ったような、遺伝病のような絶対的な弱さ、いわば人間としての根本的な弱さといった描かれ方をされてきたように思う。

それが本作で村上氏の新たな解釈だと思ったのは、人間の欠落は家庭に起因しているのではないかという示唆が所々見られるような気がする。それを次で考えてみたいと思う。

4.ニンジンについて

先にあげた分裂というのは、文字通り精神が分裂しているという意味合もあり、それとは別に人の二面性とかそういうのを表しているようにも取れる。表向きは貞淑な妻が、裏では教え子の教師と不倫をしていることなど。

村上作品でしばしば不倫も一つのテーマとして扱われる。

「国境の南、太陽の西」では妻と子供がいながら不倫する男、「ねじまき鳥クロニクル」では妻に不倫される側の男、本作では子供を持った女性と不倫する男が描かれている。特に本作では不倫をしている親の子供という目線が入っているのが特徴的なところである。

主人公もすれみもミュウも、家庭というか自分のルーツになんらかの欠落を抱えている。これまでの作品で主人公の生い立ちというものが描写されることはまりなかったように思う。「国境の南」の主人公が一人っ子であったり、「ねじまき鳥クロニクル」の綿谷一家が問題のある家庭という描写がなされていたり、この頃から家庭について触れられるようになってきた。ただ今作のように、主人公自身が家族の誰とも心を繋がり合わせることが出来なかったと明白に吐露するのは珍しいことではないかと思う。

主人公は家族の誰とも心を通わせることが出来ず、自分を血の繋がっていない貰われた子だと想像することもあった。唯一好きだった飼っていた犬が小学5年生の時に死んだ。

すみれも早くに母親を亡くしており、本当の母親を求めている。そして小学2年生くらいの時に飼っていた猫が消えてしまった。

すみれとミュウの猫の話、そして主人公の犬が死んでしまったことは、おそらく家庭に関するトラウマのメタファーか何かかと思う。

トラウマとは言っても虐待や暴力など大袈裟な話ではなく、誰しも成長する過程で、両親や教師など、大人に対して失望のようなものを感じる瞬間はあると思う。大人が立派で信頼できる庇護してくれる存在ではなく、大人も所詮欠落した一人の人間であるということに気づくというステップがある。

シスターがミュウに語った猫に関してのエピソードでも、ミュウは大人に対する信頼というか、そういったものが分からなくなってしまったのだろう。こういった些細な日常的の出来事が自分にとって決定的な影響を与えたりすることもある。

主人公やすみれにとってそのトラウマがどのようなエピソードか分からないが、ミュウの猫の話に対し、すみれも猫の消失という象徴的な話に置き換えて返した。これも自分の本当の話を「猫」というメタファーに置き換えて隠したと解釈してもいいと思う。何か両親や家庭に不信や失望を抱くようなことがあったのか分からないが、何か語りたくないトラウマ的な出来事を猫の消失として表した。

主人公の犬が死んだこともこれと繋がってくる。これは実際に事実であり飼い犬の死に際し主人公は本当に家族に失望したとも取れるが、何かトラウマ的な出来事を犬に置き換えて話したのかもしれない。

ニンジンの存在もその両親に失望した子供であり、ニンジンもまた主人公自身ではないかと思った。

村上作品の主人公は青春を卒業し切れない青年として描かれていることがよくあるが、本作の主人公もまた大人になり切れない子供の心を抱えているといえるだろう。

現実に戻りスーパーの事務室で尋問されている場面、いかつい警備主任が主人公に対して持った違和感、あれは主人公とガールフレンドの関係に勘付いているのもあるだろうし、主人公がまだ子供のままだと見抜いているのかもしれない。

ニンジンもそんな主人公の子供の心を反映した存在ではないかと思った。両親に構ってもらえず、母親は母であるよりもいつまでも女でありたいが故に担任の教師と関係を持っている。ニンジンはそういった大人に対する失望ゆえに心を閉ざしてしまった。自分の心と向き合ってもらない大人への失望である。

主人公も何らかのトラウマを心の底に抱えている。ニンジンが盗んだ保管庫の鍵も心のトラウマか何かを封じ込めている鍵のように見えた。きっと誰しもそういった心のトラウマを心に押し込めているということは多かれ少なかれあるはずである。

終わりに

色々と好き勝手に解釈してみたが、本作は村上作品の中でもかなり想像の余地を残した作品かと思う。こういった文学作品にありがちな、読む人によってあらゆる解釈が出来るというのは、裏を返せばなんとでも解釈できる、という感じで昔は好きではなかったが、「理解というものは、常に誤解の総体に過ぎない」というすみれの台詞に代表されるように、そもそも作品に正解を作ることなどできないことを改めて体感した。この小説は様々なテーマを包括して境界をなくしてしまった、それだけ奥深い作品だと思う。